目錄

Open 目錄

On What There Is

柏拉圖的鬍子

柏拉圖的鬍子(McX):若否定某物的存在,否定者需要肯定該物在某意義上存在,否則他不知道他在否定何物存在。

這個謎題涉及了某種根本上的混淆。包括但不限於將心靈的對象和實際的實體的意義相混淆。

一般不存在事物的本體論問題

思想家 Wyman 可能區分,有一些未實現的可能事物存在,而當我們說「飛馬不存在時」我們是在主張「飛馬未實現」,而不是「飛馬不存在」。

Quine 認為這樣的主張會造成許多混亂。譬如,「那扇門口的可能胖男人」和「那扇門口的可能禿頭男人」他們是同一個可能的人,還是兩個可能的?那邊有多少可能的人?可能的瘦子和碰子哪個多?是什麼相似性令他們相同?Quine 認為要解決這問題最好就是放棄這個理論,不要在本體論中擴增可能實體(possible entities)。當我們談論「Berkeley College 的圓形方屋頂不存在」時,Wyman 沒辦法主張這個屋頂只是未實現的可能性。

Wyman 轉而主張,「圓形方屋頂」是無意義的。Quine 指出「無意義策略」有嚴重的方法論缺陷,即它原則上不可能設計出能分辨何為有意義、何為無意義的有效測試。這個發現來自 Church,他證明沒有普遍適用的矛盾測試(即 Hilbert 的 Entscheidungsproblem 是不可決定的)。

按照 Russell 的單一描述理論,我們可以在不考慮指涉對象是否存在的情況下有意義地使用名稱語詞。只是在描述詞上的客觀指涉責任現在由拘束變元、量化變元(所謂「不完全符號(incomplete symbol)」)所承擔,這樣的翻譯因此不具有任何命名的意圖,其意義也不再預設這樣一個實體的存在。「飛馬」雖然不是單一描述詞,但依然可以簡單以描述重新表述後適用 Russell 的分析,譬如「被 Bellerophon 捕獲的有翼馬」,或是更人為的「具有飛馬性」或「是飛馬」這樣的動詞。這也就是說,我們不見得需要假定某物存在,看似指涉它的詞才有意義。

以 Frege 的例子也可以說明意義和命名之間的鴻溝,「晨星」和「暮星」有相同的指涉,但它們的語詞意義並不相同。

共相的本體論問題

屬性、關係、類別、數、函數等實體是否存在?

McX:性質存在,因為紅色房子、紅玫瑰、紅色日落(它們的存在是我們必須同意的前哲學嘗試)的共同之處,就是紅色屬性。

這樣的陳述來自 McX 的概念框架,依此被認為普通地為真,譬如人們可能否認它們有任何共同之處。語詞「紅」可能適用於各種個體實體,但沒有任何額外實體被「紅色性」所命名,就像沒有事物被「房子性」、「玫瑰性」、「日落性」所命名。紅色屋子等,是終極的、不可化約的。

McX:「是紅色」、「具有飛鳥性」即便不是屬性的名字,依然具有意義。這些意義,無論是否被命名,都是共相,其中一些是屬性或是目的類似的東西。

Quine 認為,唯一對 McX 的反駁便是不承認意義存在。但他認為這不需要反對,因為否認意義的存在不需要否認語詞和陳述具意義(meaningful 或 significant)。他認為一般對意義的使用有兩種,一是意義的具有,二是意義的相同,即同義(synonomy),而這兩種談論方式都不需要假定意義的特殊存在作為中介實體。

本體論承諾

Quine 的本體論是否有什麼限制,令他必須承認共相或任何其他不歡迎的實體?

Quine 認為,只有在當我們說「存在某物(作為拘束變元)」時,才會讓我們涉及本體論承諾(ontological commitment)。在使用名字時則不滿足條件,除非在用拘束變元表達的陳述中發現對相應實體的假設。

粗略來說,存在便是存在於代名詞的指涉範圍(to be is to be in the range of reference of a pronoun)。量化變元的「某物」、「無物」、「一切」的範圍覆蓋了我們全部的本體論,如果說我們具有特定的本體論假設,那會是、也只會是所謂的前設(presuppositum)必須被列入我們的變元範圍中的實體時。一個本體論理論只承諾理論的拘束變元必須能指涉的實體,來使理論的陳述成立。

以數學的本體論觀點為例

數學哲學的三個近代觀點分別是邏輯主義(logicism)、直覺主義(intuitionism)與形式主義(formalism),對應到的中世紀觀點分別是實在論(realism)、概念主義(conceptualism)與唯名論(nominalism)。

實在論和邏輯主義以不同方式容許約束變量能夠無差別地指涉各種抽象實體。直覺主義不願意接受 Cantor 的無限上升序列,停留在最低階的無限性,後果是他必須放棄部分的古典數學定律(關於實數的)。形式主義同樣不同意邏輯主義對共相的過強訴求,但他也不同意直覺主義對古典數學的削弱。形式主義保留了古典數學,作為一種有用的符號遊戲,但並沒有其字面意義。

但如何在本體論中作出判斷,並不是由本體論承諾的語義學提供的。而是透過關注其語言的使用,來檢測該學說如何符合其本體論標準。這好處是可以找到共同的基礎來進行辯論,而不是專注在其個別的概念框架的基本分歧,由於我們的概念框架在中階、上階的後果充分收斂,讓我們能夠成功溝通像是政治、天氣或語言之類的課題。因此,要是我們可以將本體論的爭議上升到語詞和其語義學的爭議,我們可以暫時避免循環導致的溝通崩潰。

Quine 進一步說明,接受一套本體論理論,原則上相當於接納一套科學理論,在其中將原始經驗整合安排在一個概念框架中,在某程度上,接納這種東西可以說是一種語言問題。一般來說這框架的指導原則會包括簡單性,但 Quine 認為這並不清晰明確,這標準可能是多重的,一個現象主義(phenomenalistic)的簡單,一個是物理主義(physicalist)的簡單,哪一個比較簡單?他們都有自己的簡單性,前者是在知識論上的基本,後者是在物理學上的基本。

Quine 接著類比,從現象主義的概念框架來看,物理主義的概念框架就像是(不真實的)方便神話(convenient myths),比它字面上來得簡單。Quine 主張的是,所有這些觀點都有其發展的價值,我們需要對彼此本體論問題的寬容以及實驗精神。即便本體論問題依然懸而不決,神話的特質是相對的,而各種觀點都對應了我們不同的興趣和目的。

Two Dogmas of Empiricism

現代經驗主義受到兩個教條的重大影響:

- 一、相信分析真理與綜合真理的基本分野;

- 二、認為每個有意義的陳述都等同於某個其詞項指涉到直接經驗的邏輯結構的化約論。

Quine 要論證這些教條缺乏根據,並且假如放棄了這些教條,將使得純理論形上學和自然科學的邊界變得糢糊,並朝向實用主義的轉變。

分析性的背景

分析性真理能理解為不可能為假的真理,或有人分析為其否定為自我矛盾的陳述。但這依然需要澄清。

Kant 將分析性陳述理解成「謂詞歸屬給主詞的已經概念性地包含在主詞之中」的陳述。這有兩個缺點:一、這陳述必須只能是主詞、謂詞形式的陳述;二、「包含」的概念只是隱喻的。

但 Quine 認為,我們可以重新表述成:一個陳述是分析的,表示它因為其意義、獨立於事實而為真。

Quine 要求我們注意名稱與意義的區別,包括 Frege 的「暮星」與「晨星」的例子、Russell 的「Scott」和「Waverley 的作者」的例子、和「9(現在是 8 了)」與「行星的數量」的例子。

上面這些是單稱詞(singular term)的例子,單稱詞是對實體(entity)命名,而普遍詞(general term)不是,普遍詞是對實體而言的為真(true of an entity),那些使其為真的實體便是該詞的外延。同樣的道理,外延上相似或相同的生物,不見得意義(內涵)相近或相同。

意義理論的一個常見問題是對象本性的問題:意義是一種怎樣的東西?然而如今,由於我們已經分別了意義理論和指涉理論,就能知道意義理論主要處理的,是關於語言形式的同義性和陳述的分析性,而不需要糢糊的意義本身作為中間實體。

分析性陳述包括兩類:

- 一、邏輯真理:它不僅為真,並且在任何重新詮釋(reinterpretation)中都為真。

- 二、通過同義詞替換,可以轉化成邏輯真理。

第一類並不是我們需要考慮的,Quine 認為困難的是第二類。

定義

有人會想把第二類的分析性陳述歸到第一類,譬如把「單身漢」定義成「未婚男性」。但如何知道「單身漢」能定義成「未婚男性」?我們需要澄清這裡的同義性概念,這個同義性是字典的報告活動所依賴的,因此我們不能拿字典來作為依據。

還有另外一種定義活動,即 Carnap 所謂的闡釋(explication):不是將定義詞轉述為同義詞,而是透過精煉和補充意義來改善被定義詞。但這同樣也依賴於既有的同義性,它需要對於待定義詞來說精確到足夠有用的一些語境(context),而符合闡釋目的的定義因此是,待定義詞在所有這些語境,作為一個整體,與相應的定義詞的語境是同義的。

或許,還有一種不追溯到同義性的定義類型,即為了縮寫的目的而引入新符號,因此它可以說創造了新的同義關係。但除了這種以外,定義都需要同義性。

因此,我們應該先考察同義性。

可互換性

先考慮 Leibniz 的想法,同義詞能「在互換中保留真值(salva veritate)」,或說「保真互換」」。

但,「單身漢」和「未婚男性」並不是在任何情況下都能保留真理,像是「『單身漢』是三個字」或「文學士(bachelor of arts)」或「單身扣(bachelor’s buttons)」。

Quine 認為那我們可以先說「單詞(word)是不可分割的」,但這說法的問題是,需要依賴「單詞」的概念,但我們依然可以先假定單詞的概念是明晰的,畢竟這也算是有所進展。

Quine 進一步說明,我們在這裡的同義性是指認知的同義性(cognitive synonymy),而非在心理關聯或詩意上的同義性(因為沒有兩個詞可以如此地同義)。我們需要的同義性是:當我們說「單身漢」和「未婚男性」是同義的,意思就是在說「所有且只有單身漢是未婚男性」是分析的。

這種可互換性足以作為同義性的充分條件嗎?

看看「必然地,所有且只有單身漢是單身漢」這句話。如果「單身漢」和「未婚男性」可以保留真理地互換,那麼就是「必然地,所有且只有單身漢是未婚男性」。

但若要使這裡的可互換性成立,我們必須將必然性的內涵加以限制,因為在外延語言(extensional language)中的保真互換無法保證我們需要的那種同義性。如果將這裡的同義性以「外延相合」來解釋,我們的同義性只是使「所有且只有單身漢是未婚男性」為真,但我們需要使「所有且只有單身漢是未婚男性」是分析的。

如果我們希望這裡的必然性的狹窄程度要使得這裡的保真互換成立,那必然性看來就只能解釋成使「『所有且只有單身漢是未婚男性』是分析的」成立的那種程度,這又代表我們需要假定分析性是可理解的。

語義學規則

接下來考慮具有明確語義學規則(semantical rule)的人工語言 ,Quine 表示,這不會讓問題變得比較簡單。

要怎麼說一個陳述 對 來說是分析的?

第一種形式:假設有一個人造語言 ,其語義學規則以規定的形式指出了所有的分析陳述(Quine 指出這是根據 Carnap 的想法)。但困難在於,我們依然不明白「分析」這詞的意義,因此也不明白當將「分析」歸給陳述時,究竟是將什麼歸給陳述。

或者,我們將這些規則視作「對於 是分析的」,「」這個符號的常規性定義(conventional definition)來避免對「分析」的解釋需求。但顯然 可以有許多陳述分類,說 是 的「分析」陳述分類,又是什麼意思?

第二種形式:這種語義學規則並不是在說怎樣的陳述是分析的,而只是說怎樣的陳述被列入真理。真理型的語義學規則並不指出所有的語言的真理,而是指出一些特定的為真陳述。因此就能定義分析性:一個陳述是分析的,若它是根據語義學規則而為真的。

然而 Quine 表示,即便消除了「分析」,卻只是把疑惑轉向「語義規則」這個詞。「 的語義規則」至少和「對於 是分析的」一樣需要澄清。從分析性的問題的觀點看來,我們要挑選哪些事物作為語義學規則,實際上就是根據其在普通語言中對分析性的理解來決定,因此訴諸人工語言對於我們闡明分析性為何並沒有幫助。

驗證理論與化約論

意義的驗證理論主張,一個陳述的意義是經驗地確認或否認該陳述的方法,因此分析陳述是無論如何都會被確認的極端情況。

因此回到上述對同義性的討論,可以這樣定義分析性:如果兩陳述在經驗確認或否認方法上類似(like),它們就是同義的。如果一個陳述中將某單詞替換為另一個單詞,若這兩個陳述是同義的,那這兩個單詞便是同義的。而若一個陳述如果和一個邏輯上為真的陳述是同義的,那該陳述便是分析的。

然而,Quine 問道,陳述的同義性被說成是經驗確認或否認方法的類似性,那這些方法為何?換句話說,陳述和貢獻於其確認或否認的經驗之間的關係本性為何?

素樸的、激進的化約論會主張這個關係是直接報告的關係:有意義的陳述可以翻譯成關於經驗的陳述。

Quine 認為可以先考慮 Tooke 的理論,他要求一個詞項要有意義,必須是感官資料的名稱或其組合或縮寫。他認為這會讓感官事件的感官資料(sense data as sensory events)與作為感官質性的感官資料(sense data as sensory qualities)缺乏分別,並且對於其組合的方式也說不清楚,此外它要求的逐詞批判(term-by-term critique)的限制非常大。他認為比較合理的是修正成:將完整的陳述作為有意義的單元,要求陳述整體上可以翻譯成感官資料的語言。

Quine 說明 Carnap 在「Aufbau」中便是在進行這樣的化約論工作。Quine 特別介紹了 Carnap 在感官質性主題部分的理論。他將時空點解釋成一個四元數組,並以某種準則將質性分配給這個點,來實現與我們經驗相容的最簡約的世界。後來 Carnap 放棄了這樣的理論,可能是因為這個理論中實際上依然包含著無法翻譯成最初的感官資料和邏輯語言的陳述。

Quine 認為這種化約論的教條,即「每一個(綜合性)陳述,都有與之相關的可能感官事件的獨特範圍,其中事件的發生會增加陳述的真理類似性(the likelihood of truth of the statement),而也會有另一個範圍,其中事件的發生會減損陳述的真理類似性」,依然在影響經驗主義者的想法。

Quine 認為這個教條的問題在於一個假設:好像一個陳述能夠被孤立出來而被確認或否認。Quine 的建議是整體論的:關於外部事件的陳述並不是個別地在面對感官經驗的法庭,而是作為一個整體。Quine 認為,經驗意義的單位,實際上,是整體科學。

不需要兩教條的經驗主義

Quine 形容,所有科學就像是一個其邊界條件是經驗的力場(total science is like a field of force whose boundary conditions are experience),當其邊緣發生衝突時會導致內部的評估或調整。但由於邊界條件還未充分確定,在選擇要以哪些陳述來重新評估單一的矛盾經驗時有很大的自由度。Quine 認為,從這裡可以看到尋找綜合陳述與分析陳述的分界為何是愚蠢的。

在調整與再評估各陳述的過程中,可以看到,如果有一個頑固的經驗,我們或許會通過在系統的不同部分進行各種可能的評估來適應它,但我們自然傾向盡可能少地擾動整個系統。這些經驗陳述有比高度理論性的陳述更明確的經驗指涉,而高度理論性的陳述之所以在網絡中相對中心的地方,只是因為沒有任何特定的感官資料有這樣的優先性。

這裡的「只是因為」是滿奇怪的,因為如果僅僅是因為沒有感官資料與之相連,大概不會是它位於中心的條件,必須還包含像是「這個陳述重新評估起來對於整個系統擾動過大」這樣的條件。這也就是說,科學作為一個系統,有其操作準則(類似理論德行一類的東西,但可能更具有實用主義特色),而這或許被 Quine 所謂的「自然傾向」所刻畫。

在強調這個系統時,Quine 分辨兩種不同的要求,對於系統的邊緣來說,它要求和經驗保持一致,而系統的其餘部分則要求簡化法則。

這是否表明這個系統的中心部位更接近作為外部的「法則」?

Quine 主張,在這種觀點下,本體論問題和自然科學的問題一樣,都是在考慮是否要將所認可的類別看作實體(entities)的問題。Carnap 也已認知到這個問題,因此他認為本體論只是在選擇方便的語言形式和概念框架,而非關乎事實的問題,而 Quine 認為,那也要對科學假設作出同樣的反省,而關鍵就是要放棄分析性與綜合性間的絕對區分。Quine 認為,這是他的實用主義和 Carnap、Lewis 的理論的區別,在這樣的立場下,即使是「分析陳述」也可以接受再評估。

The Problem of Meaning in Linguistics

Quine 認為,語言學家需要對意義的關注,這在「意義是什麼」的問題還不清楚的時候,語言學家還不確定自己在談論什麼。即便語言學家否認意義作為語言的心理對應物的實體的觀念,但他們依然面對著意義問題。對於詞典編纂者來說,這裡是同義概念的理解問題,即意義如何相近的問題,而對於語法學家來說,則是有意義序列(significant sequence)的概念如何理解的問題。

假如有一種未被研究的語言 。語法學家關注該語言中的有意義序列類型 的邊界問題。假設 的成員沒有長度上界,並且有意義序列的更小部分可以是有意義的,直到拆到最短的分析單位(即詞素 morphemes),這是「長度」的維度。此外,我們必須知道一個成員在發音上可以容許多大的相似度,Quine 將這稱為「厚度」的維度。

Quine 指出,這樣的工作如果想完全不牽涉到同義性,亦即不牽涉到詞典編纂,除了不能有 和英文的對應外,也不能牽涉到音素(phonemes)的編目和一般的音素概念,這會讓語法學家的工作變得很困難。乍看之下,厚度問題似乎可以透過單單列舉語言內的音素來解決,將其作為短暫的語音事件的經驗性分類而非音素一般的概念,並將每個真實的語言事件都是 的一個成員的樣本。Quine 指出,如此界定 的各成員的工作,因為需要將語音的歷史分組成適當厚度來決定有哪些能作為語言形式,這就形同要找出怎樣的 中的音素序列對於 來說是有意義的。

Buhler 認為可以透過統計聲音的連續體的出現頻率,並將頻率隆起的部分看作是音素的對應來解決這問題。無論如何,先假定語法學家有某種非語義學方法來定義音素。那麼接下來就是要設計一個形式類 的遞迴描述來恰好含括那些事實上有意義的音素序列。

Quine 認為這樣的假設不太恰當,但這個草案的現代方法並非那麼難想像,神經網絡的非監督學習自然可以恰當地在沒有任何同音框架或意義有無的已知條件下對音素序列進行分組,這部分已經無需懷疑。

要遞迴地規定 的正統方法是列出詞素並描述結構。我們同樣允許他可以簡單列出這些詞素來避免同義問題,作為音素序列的分割,從此生成 的所有成員。Quine 認為這樣的作法可以在形式上再製 ,並且完全不涉及語義學,但如此一來,我們會無法說明語法學家試圖在做什麼,也無法說明他的結果的正確和錯誤在哪,要理解這項工作,我們依然需要知道「有意義序列」之類的概念。

這裡似乎不太能說服我。還沒仔細想過,但直覺上這論證可能丐題。

所謂的 類有意義序列是四個逐漸增長的類別系列的結尾:

- :蒐集了所觀察到的序列,排除不恰當的。

- :蒐集了所觀察到的序列和將會被專業觀察到的序列,排除不恰當的。

- :所有過去、現在、和未來出現的序列,無論專業觀察與否,排除不恰當的。

- :所有可以出現的序列,排除不恰當的。

其中,只有 是無限類,並且包含並相容其他三個。Quine 認為,語言學家需要找到的是這個 。Quine 認為這裡的「可以」的基礎,主要在於所存在的事物,加上我們用來描述和推測所存在事物的法則的簡潔性(simplicity)上。

Quine 認為,如果這裡的詞素的概念只是方便的音素序列,使得從音素建立有意義序列類別是枚舉的,這並不現實,但如果允許語言學家有一些開放類,這就不是從音素進行的建構,而是包含了開放語素類作為其中形式。問題依然在於,他如何描述他的開放語素類?

不是很確定描述為何會是問題,假如 Buhler 的作法是成功的,透過調音語音學(articulatory phonetic)的標記技術(如 VoQS)或是電腦的語音處理(speech processing)的語音抽樣技術來將語素轉譯成資料結構都表明,要描述開放語素類可以不牽涉更飽滿的語素概念。而從目前的神經網絡的成果來看,透過田野工作進行監督學習,以讓我們的語言學家能在不依賴任何飽滿語素的情況下,去預測大於任意長度的有意義序列,看起來也不會是什麼問題。

接著,Quine 要談同義性問題。Quine 在上一篇文章中提過「可互換性條件」,但兩語言形式的可互換性概念必須建立在兩個問題的回答上:

- 在哪種語境中,這兩個語言形式可互換?

- 在互換中,主要是什麼特徵維持不變?

在上篇文章中,Quine 使用真值(veritate)來回答 (2),並且以「語詞」來回答 (1),然後他論證,如果語言是外延的,那「保真的可互換性」對於同義性而言過於薄弱,而在非外延語言中,它會造成惡性循環。詞典編纂者確定不能用「真值」來回答 (2),必須有更進一步的同義要求。

Quine 認為,我們會需要對長段話語的同義性概念,而非短段話語的,他提出三個理由:

- 短段話語形式的同義性的可互換性標準會拘限在語言內的同義性,無法達到跨語言的同義性。

- 長段話語有助於克服同字多義、同音異義的困難。

- 在解釋字詞時,我們往往還是需要在部分同義詞上加上舞臺作為說明,這代表詞典編纂者關心的同義性,是足夠長的語段間的關係。

然而,同樣詞典編纂者不能以詳盡的方式編目這些足夠長的同義詞對。這個同義詞對是無限多的,因此最常見的作法是,他以較短的同義語段和舞臺說明來對短形式的字段進行註釋,以此來編目長形式字段的無限類。在這樣的工作中,他需要先驗的同義性概念,如同語法學家需要先驗的有意義序列的概念。

Quine 指出,我們要注意到,對於說話這個行為來說,沒有兩個情況是完全相同的,重要的是那些**相關面向(relevant respect)**的近似性。尋找怎樣的面向是相關的,其作法類似於經驗科學,我們透過給定的聲音序列和環境組合相聯繫,將此作為證據,若兩環境組合相近,來判斷這和另個語詞同義。

Quine 認為這裡有個困難,情況中的某些相關面向可能內在地隱藏在說話者的早期生活歷程中,而實際上兩句話可能並不是同義的,但觀察者無法從因果關係中觀察到。這困難不僅僅在於情況的主觀成分無法分離,即便這個會導致科學研究的頻繁錯誤,更根本的困難是,對於說話者而言,語言和世界的其餘部分是無法從原則上分開的。

如果要避免這個問題,需要的切入點是接受人類概念化環境、將世界分解成基本特徵的方式在所有文化上都有不少共同點。從根本上來說,這是利用文化的重疊來進行工作。這麼一來,編纂者不得不將自己的語言習慣和文化投射到對方的文化上,並訴諸這個所發展的概念系統的內部簡單性。

Quine 最後切入的這個方法論批判我不確定是否成功,這似乎暗示了田野工作都只是些紙本工作,然而現代的田野工作者在方法論上會更謹慎地將這些內在的特徵加以把握。或許在翻譯成已知語言的工作上,難免遭遇到文化投射造成的翻譯難題,但對於一個語言學家而言,他不見得需要完整地克服這個原則上的難題來完成這項工作。就如同哲學史家對理論的轉譯和批判,也有同樣原則上的困難,但這樣的困難並不會讓哲學史家的工作價值必然受損。

Identity, Ostension and Hypostasis

Quine 考慮一條河和河中的水。第一個瞬時事物,稱為 是某日的一個河的瞬時階段,另一個 則是兩天後的河的瞬時階段,第三個 是同日同一批水分子在河流中的瞬時階段。可以說 和 處於河流親屬關係,而 和 處於水親屬關係。

現在將河流作為單一實體引入(即過程或時間擴展對象),在河流親屬關係上讀取同一性。即便說 和 是同一的是錯的,因為它們只是河流親屬關係,但若我們指著 ,在兩天後指著 並確認它們的同一性,那我們就表明我們是在指向那個包含兩者的單一的河道。同一性的歸屬對於確認指示的指涉是本質性的。需要觀察的重點是同一性與此過程或對象間的直接聯繫,將此歸屬給同一性而非河流親屬關係,便是在談論這條河,而非 或 。

從此來看,就指示對象的時間跨度來說,指向是糢糊的。即使假設指示對象是具有相當時間跨度的過程,因此是瞬時對象的總合,指向依然沒有告訴我們想要的準確來說是哪個瞬時對象的總合。

如果我們事先排除這種歧義,將「這條河」理解為「包含這個瞬時對象的河流的瞬時對象總和」,就超越了純粹的指示,並事先做了概念化。假定他還沒有理解「河流」這個詞,我們會透過越來越多的各種(矛盾)情境的指向來排除越來越多的模式,通過他基於自己的傾向支持最自然的分組,才掌握了「河流」的概念。這個概念的學習來自一種歸納。純粹的指示,透過同一性的歸屬,為他提供了歸納基礎,並在歸納的幫助下,傳達了一個範圍的時空擴展。

Quine 指出,「紅色」這樣的語詞,和「河流」等語詞的指示性解釋,有明顯的相似性。差異似乎在於,在指出紅色時,涉及的範圍是概念跨度,而非時空跨度。但 Quine 認為,對於紅色來說,這樣的區別並不顯著,因為我們可以把紅色想成宇宙中最大的紅色事物。

為何關於概念化擴展對象的理解的實踐上,要將指示和同一性而非如「河流親屬關係」等其他關係?因為同一性不涉及 、、 等各瞬時階段的區別,因此在主題形式上有其簡單性,至少能作為本體論中的方便補充,在某些情況下提高談論效率。但這個選擇並未使得其他種類的河流對象消失,而只是在特定的情況下選擇主題。當我們框限一個主題,超出我們所需要的多樣性不再存在,但在對象上的多樣性依然存在。

而當想要討論廣闊表面的內容,而不涉及其部分間的區別時,我們以盡可能減少並放大話語對象來簡化話語,並將其廣闊的表面作為單一對象,這是從殊相到共相的概念整合,而同樣,那些無關的區別會被排除在主題之外。

Quine 指出一個不可識別者的辨別(identification of indiscernibles)準則:在給定話語的詞項中,無法辨別的對象,應該在此話語中被構想為同一的。或是更準確地說:原來對象的指涉應該以話語目的被重新構想為指涉到其他並且更少的對象,依此方式,不可識別的每個原來對象都都讓位給新的相同對象。

Quine 指出,到目前為止,從指示所進行的概念整合似乎有些多餘,目前都是時空整合的狀況。

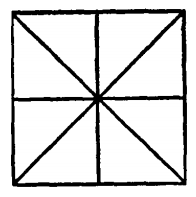

Quine 接下來考慮這一個形狀:

假設我們進行一種談論,使得幾何上相似的「區域」都是可互換的,而我們的不可識別者的辨別準則指導我們,這裡不是在談論相似性,而是同一性,這麼一來「區域」就成了「形狀」。本來的多樣性縮減到 5,而每個都是共相,包括等腰直角三角形、正方形、二比一矩形、和兩種形式的梯形。

如果我們,如將紅色構想為所有的紅色的結合一樣,將正方形構想成由所有 5 個正方形區域結合起來的總體,等腰直角三角形構想為由所有 16 個三角形區域結合起來的總體、將二比一矩形構想成所有 4 個二比一矩形的總體、對梯形也進行這樣的構想,就會導致困難。因為我們的五個形狀會化約到一個相同的正方形總體區域。我們只好得出結論:這五種形狀是同一個。

從此,Quine 認為,共相透過以上方式來引入一般來說是失敗的。從這裡才開始確認兩種不同的聯合(association):具體部分在具體整體中的聯合,和具體實例在抽象共相中的聯合,因此也具有兩種不同的「是」的意義分歧:「這是卡伊斯特河」和「這是正方形」間的分歧。

Quine 指出,考慮對「卡伊斯特河」這樣的時空擴延對象和對「正方形」這樣的不可化約共相的指示性解釋間,差異僅僅在於,在前一個情況中相同的是對象,而在第二個情況中相同的是對象共享的屬性,但實際上,我們並不需要假定有作為實體的屬性,只需要透過指示來澄清「正方形」等詞的使用。結論是,前者,單稱詞,不僅需要賦予指示對象在指示階段中的同一性,也需要將該詞作為某實體的名稱,而後者,普遍詞,則剛好相反。

當我們將「正方形」轉為「正方形性」或「正方形類」,並假如使該單稱詞接受如「等值代換律(the law of putting equals for equals)」等單稱詞的標準行為的約束,可以考慮成引入了一個新的抽象單稱詞,並承認該詞所命名的抽象實體。Quine 認為,這樣的發展可以是思想的成長,也可能帶來貢獻,但我們如今已經更清楚意識到這階段是如何發生。此外,對更高階的抽象實體的承認,也可能產生出不同的概念框架,我們可以實用主義的信條不斷調整和改善語言和概念框架。在 Quine 看來,實用和優雅似乎是這評估中過程中最重要標準和傾向。

New Foundations For Mathematical Logic

由於所有數學符號在各脈絡下所具有的可翻譯性,我們可以相信,每個僅由邏輯和數學符號組成的句子都可以翻譯成僅由邏輯符號組成的句子。

在懷海德和羅素的《數學原理》中表明,我們只需要三個邏輯概念:

- 成員關係: 表示 是 的成員。或是解釋成 是個體 。

- 擇一否定: 表示不是 和 兩者都對。

- 全稱量化:,表示「無論 可能是什麼,」。

這個基礎的語言的構句可以上面三個邏輯概念遞迴地定義,而所有的數學句子都應該要能翻譯成其中一個該語言的構句。

定義

D1. 否定

D2. 連言

D3. 實質條件句

D4. 選言(alternation)

D5. 實質雙條件句

D6. 存在量詞

D7. 包含關係

D8. 同一性

D9. D10. 描述

D11. 抽象

D12. D13. 列舉

D14. 關係(Kuratowski)

D15. 關係抽象

原理

P1. 外延原理

R1. R2. R3. R4. R5 起始定理

- (R1) 是一個定理。

- (R2) 若 和 的差別只有在 裡面的自由變元 在 裡面是 ,則 是一個定理。

- (R3) 如果 沒有出現在 裡面, 是一個定理。

- (R4) 如果 且 是一個定理,則 是一個定理。

- (R5) 如果 是一個定理,並且 不是 的自由變元,則 是一個定理。

討論

R1 和 R4 被 Nicod 和 Łukasiewicz 系統化的命題演算的改寫。R2 和 R5 提供如何操作量化符號。

R3 可以稱作「抽象原理」。

R3 會導出 是一個定理。但加上其他四個定理,可以證明 ,這是羅素悖論。羅素透過類型理論解決這個問題,排除同層對象的成員關係能作為我們的構句,並將這樣的限制加到我們一開始的構句定義中。

但由於類型理論只允許一個類擁有統一類型的成員,這會使得出現以下的狀況:宇類 會被分解為每個類型一個的準宇類的無限序列。而 也不再是「所有不是 的成員的 」,而只能包括那些所有低於 層級的東西。同時空類也會成為無限序列的空類、布林代數會在每個類型內都重現、 和 在引入後,也會再每個類型都重現。

Quine 建議一種新的作法,不要使用類型理論,而是使用比較弱的替換規則,只在 R3 上考慮分層,其餘部分均不加以限制,來改寫 R3:

- (R3’) 如果 是分層的且 沒有出現在 裡面, 是一個定理。

(R3’) 的更改會使得系統已經不是原先的不一致系統,新系統的限制使得沒辦法保證如 或 的存在(這可能使我們的新系統被限制了表達一些類的能力)。但 Quine 指出,實際上我們還是可以迂迴地克服這個問題。

(R3’) 可以給出 ,在這裡假定都是分層的。而根據其他規則我們可以完成替代推理,來證明:

(1)

(1) 是本來的羅素系統無法證明的。並且 Quine 指出,這個新系統不需要無窮公理,因為由 就能表達宇類,以及宇類的無窮多個成員。

Logic and The Reification of Universals

Quine 反對要將真值函數理論中的 和 和量化理論中的 和 等基模性字母(schematic letter)本身當成某實體(類別或真值)的名稱,從而使其能等同於可量限的變元,即便我們可能能給與類別和真值等實體本體論承諾。

將基模性字母轉換成量限變元的問題是,我們會對本體論承諾給出錯誤詮釋。

如在 是狗 且 是白的,我們並沒有承諾狗的類別或白色事物的類別這樣的抽象實體,因此「狗」和「白色」如果被當成實體的名稱會是誤導的。

Quine 因此主張要將示意性述詞字母 和將類型當成值且和「屬於」並用的可量限變元的符號有所區別。

Quine 接著考察類型理論如何透過將基模性述詞符號量限的量化理論而來:

- ;

- ;

- ,其中 是 的所需條件。

這樣的引入讓它能夠作為值的變量,而 代表 是 類型的一個成員。可以看到 是前文的 R3。

本來討論 0 階對象的 1 階語言,,透過擴展成了討論 1 對象的 2 階語言,。一直累積下去,考慮極限 ,便是最終的邏輯。Quine 認為,這樣的理論和羅素的分層類型理論有相同的力量,但形式更加簡單。

Notes on the Theory of Reference

妥善區分意義和指稱,會將語義學問題分成兩個截然不同的領域:意義理論與指涉理論。前者的主要概念包括意義、同義性(synonymy)、具意義性(significance)、分析性(analyticity),以及蘊含性(entailment)。後者的主要概念是指稱(naming)、真理(truth)、指示(denotation)和外延(extension),以及變元的值(value)。

Quine 在這裡做出了存有學(ontology)和概念學(ideology)的區分。一個理論的存有學是變元所拘束的範圍,它的概念學是該理論的主要述詞,其餘述詞都可以由主要述詞加以定義。這個區分值得筆記。

Quine 接下來考慮幾個指涉造成的語義學悖論:

- (Epimenides 悖論) 克里特的 Epimenides 說克里特人總是說謊。

- (Epimenides 悖論 2) Epimenides 是克里特人,並且 Epimenides 說克里特人從不說真話,並且所有其他克里特人的陳述確實都為假。

- (理髮師悖論) Alcala 的一個男子只給那些不自己刮鬍子的阿爾卡拉男子刮鬍子。

- (Epimenides 悖論 4) 4. 為假。

- (Grelling 悖論) 「對自己不為真(not true of itself)」的一般詞是否對自己為真?

- (Berry 悖論) 考慮「無法由小於十九個中文字指出的最小數字」。

其中 1 和 3 並不是真的悖論。這些悖論似乎說明「為真」、「成立」、「指稱」因為矛盾而必須被排除在語言之外,因為它們「沒有意義」。但 Quine 認為,這結論很難讓人接受。因為以下三個範例似乎是清晰的:

- (1) 「___」為真,若且唯若 ___。

- (2) 「___」對所有 ___ 為真,對其他則非。

- (3) 「___」指稱了 ___,而非其他。

但 Quine 認為,嚴格來說,適當的語言 的指名不能捨去,這應該寫成:

- (4) 「___」在 為真,若且唯若 ___ 為真。

- (5) 「___」在 對所有 ___ 為真,對其他則非。

- (6) 「___」在 指稱了 ___,而非其他。

這些模式並非是定義,但是類似於定義:它們清晰界定了所涉及動詞的應用範圍和外延。如果有兩個「在 為真」的概念,但都符合 (4),我們會推出:

- 「___」在 為真1,若且唯若 ___ 在 為真2。

這會看到兩個為真的概念是一致的。Tarski 的分析展示了如何在 的符號體系內制定「------」。「------」語句滿足:

- ------,若且唯若 ___,

若可以把每個 的陳述放在 ___,並且將陳述的名稱放在 。如果想要避免類似於 Epimenides 的悖論,「在 為真」只能在比 更強的邏輯理論符號中定義。

這樣的結論顯示了,有賴於 Tarski 的貢獻,指涉理論的處境要比意義理論要好得多。

Reference and Modality

1

同一性的基本原則包括可替代性,或同一者的不可辨識性(indiscernibility of identicals)。這原則表明,給定為真的同一性陳述,可以在任何為真陳述中,將兩個語詞相互替代。但其實反例很多,如:

- (1) Giorgione = Barbarelli,

- (2) Giorgione 之所以被這樣稱呼,是因為他的體型。

以及,

- (3) Cicero = Tully,

- (4)「Cicero」包含六個字母。

但 (4) 其實不是對 Cicero 的陳述,而是對「Cicero」這個詞的。看起來可替代性不會因此失敗。可替代性的失敗案例只是表明,該陳述不是純指涉的(purely referential),它不僅依賴於對象,還依賴於名稱的形式。

(2) 看起來比較微妙,因為這確實是關於這個人的。這顯示 (2) 中的人的名字的出現不是純指涉的,可以改寫成:

- (5) Giorgione 被稱為「Giorgione」是因為他的體型。

可替代性原則依然不會因此被挑戰,我們可以將這些詞非純指涉的詞用引號標註起來。

但引號中的名字不見得沒有指涉性,像是這些陳述:

- (6)「Giorgione 下棋」是真的,

- (7)「Giorgione」指出一個下棋的人。

這兩個陳述的真假都取決於這個沒有引號的陳述:

- (8) Giorgione 下棋。

其中的「Giorgione」都有指涉性。這例子顯示引號並不是必然破壞指涉性,而是它能夠且通常被用來破壞指涉性。

常見的名字不具指涉性的聲明像是這樣,考慮被稱為「Philip」且滿足下面條件的人:

- (9) Philip 不知道 Tully 譴責了 Catiline,

或:

- (10) Philip 相信 Tegucigalpa 在尼加拉瓜。

將 (3) 替換成

- (11) Philip 不知道 Cicero 譴責了 Catiline,

或:

- (12) Philip 相信宏都拉斯的首都在尼加拉瓜。

顯然是假的。

因此,(9) 和 (10) 的那兩個名字不是純指涉的,但這卻是純指涉的:

- Crassus 聽到 Tully 譴責了 Catiline。

或許有人會想把 (9) 和 (10) 表述為人和陳述的關係:

- (13) Philip 不知道「Tully 譴責了 Catiline」,

- (14) Philip 相信「Tegucigalpa 在尼加拉瓜」,

來把不純指涉性的名字放到引號的上下文中。Church 不同意這樣。Quine 覺得,不管 Church 的分析對不對,反正沒必要以 (13) 和 (14) 來改寫 (9) 和 (10)。我們可以將「不知道」、「相信」這類的上下文稱為「指涉不透明的(referentially opaque)」。

Quine 接著說,模態的上下文「必然」、「可能」也會受到指涉不透明的影響,以下為真:

- (15) 9 必然大於 7,

- (16) 如果暮星上有生命,則必然暮星上有生命,

- (17) 行星的數量可能少於 7,

以下則為假,顯示了不透明性:

- (18) 行星的數量必然大於 7,

- (19) 如果暮星上有生命,則必然晨星上有生命,

- (20) 9 可能小於 7。

嚴格模態一般來說基於對分析性的假設,亦即可以把 (15) - (17) 解釋成:

- (21)「9 > 7」是分析的,

- (22)「如果晨星上有生命,則晨星上有生命」是分析的,

- (23)「行星的數量不小於 7」不是分析的,

對應於 (18) - (20)。

2

Quine,根據他對「單稱詞是可以被消除的」的主張,理論中的對象是量限變元的值。所以我們應該檢視語詞的量化。

如果把「(2) Giorgione 之所以被這樣稱呼,是因為他的體型」翻譯成:

- 之所以被這樣稱呼,是因為他的體型。

是沒意義的,因為 並不是被稱呼成「」。但 (5) 倒是很合適:

- 之所以被稱呼為「Giorgione」,是因為他的體型。

如果將 (4) 處理成存在量化會得到(編號按照原書編號,由於我沒有全部錄下,所以會跳號):

- (26) 「」包含六個字母。

但這顯然也是假的,因為這個字母只有一個字母。同樣,這在 (9) 和 (10) 的狀況中也是不恰當的。

用於模態的情況下,依然出現了同樣後果:

- (30) 必然大於 。

- (31) 如果暮星上有生命,則必然在 上有生命 。

要注意的是,(30) 和 (31) 不該與這兩個混淆:

- 必然地 大於 。

- 必然地 如果暮星上有生命,則在 上有生命 。

Quine 指出,我們可以各種條件唯一確定 (30) 或 (31) 中的單數對象,它們有些可以滿足 (30) 或 (31) 的描述,但它們並不見得有這些描述作為必然結果。指涉不透明性的重要意義在於,它會干涉同一性替代,同時也會干涉量化。

3

能否透過拒絕所有對象的名稱在模態上下文中的互換性來避免這指涉不透明性的問題?Quine 指出,這後果很難接受。一個對象 的存在必須滿足這條件:若 是包含對 的指涉的陳述,而 是以用 的不同的名稱來替換 中的 的陳述,這兩個陳述不只本身真值不變,在加上「可能」或「必然」時也必須真值不便。而這等價於,將任何分析陳述中的 的名稱做替換時它還必須是分析陳述。這等價於, 的任何名稱都是同義的。這麼一來,所有有異名的對象都變得不存在。

但 Quine 認為,真正的問題其實不是單稱詞,而是不宜將必然性當成對象所是的條件。

問題的關鍵在於,一個對象可能可以由兩個條件所唯一確定,但兩條件在分析上並不見得是等同的。

我們假設排除所有分析上不等同條件的對象,因此,一個對象為何並不依賴我們如何指定它,它必然如此。這麼一來,量化進入模態上下文便沒有問題。這裡允許的對象因此並不是具體對象,必須限制在意向性對象(inten.nonal object),亦即它們只能是 Frege 的名稱的意義(sense of names)或 Carnap 與 Church 的個體概念(individual concept)。

Quine 指出,這種限制其實也無法解決問題。假如有一個意向對象 ,而 表示一個任意的真語句,因此:

- (35)

可以看到,只要 不是分析的,那 也不是分析的,它們便依然在模態上下文中無法互換。

Quine 說明這是 Carnap 和 Church 的解決方案,並且他認為因此並不成功。

Arthur Smullyan 選擇的路線則是前者,他將名稱區分成專名和(公開 overt 或隱蔽 covert)描述,來使得命名相同的對象的專名都是同義的。Quine 認為這方法才是正卻的,無論是否成功。必須要能讓變數任何值在可由非分析等同的條件所確定的情況下,讓它有意義地進入模態上下文。

Quine 認為這個選擇會回歸到 Aristotle 的本質主義:一個對象的本身、任何名稱等必須被視為必然特徵存在,其餘的則是偶然特徵,無論它們能否從對象上被分析地推導出來。因為對於任何事物 都有:

- (36) 必然地 。

- (37) 不必然地 ,

其中 是偶然真理。

Quine 認為 Barcan 似乎是這樣想的,他的量化模態邏輯中有這樣的定理:

- (38) 。

而這個定理直接來自:

- 。

Quine 的結論是,如果要允許量化模態邏輯,那就必須接受本質主義。

4

這也說明了在模態邏輯中承認屬性也會帶來問題,「如此這般的屬性」是指涉不透明的,比較:

- (39) 「超過 9」的屬性 「超過 9」的屬性。

- 「行星數量」的屬性 「超過 9」的屬性。

- (40) 「超過 」的屬性 「超過 9」的屬性

這裡依然需要一致的解釋。

命題,作為意向性實體,它們的同一性來自於兩個陳述在分析上是等同的。考慮:

- (41) 的命題 的命題。

- 行星數目 的命題 的命題。

以及相同的存在量化,這裡會有同樣的問題。

Meaning and Existentail Inference

考慮兩個量化理論的定理:

- (1) ,

- (2) 。

這兩個定理的陳述卻並非是邏輯真理,因為這依賴於宇宙中有某物存在。

Langford 認為, 和 不構成真正的對立,它們共享了「 存在」作為邏輯結果。因此 (1) 可以從 加上「 存在」邏輯地推出。

Quine 並不同意 或 能夠推出「 存在」,同時他也反對 能夠推出 (1)。

Quine 認為,可以對原子單一陳述 任意賦值,看哪一個比較方便,並讓邏輯系統遞迴地決定包含這些陳述的語句的真值。因此若只要 無法命名 就是假的,這麼一來 便推不出「 存在」。